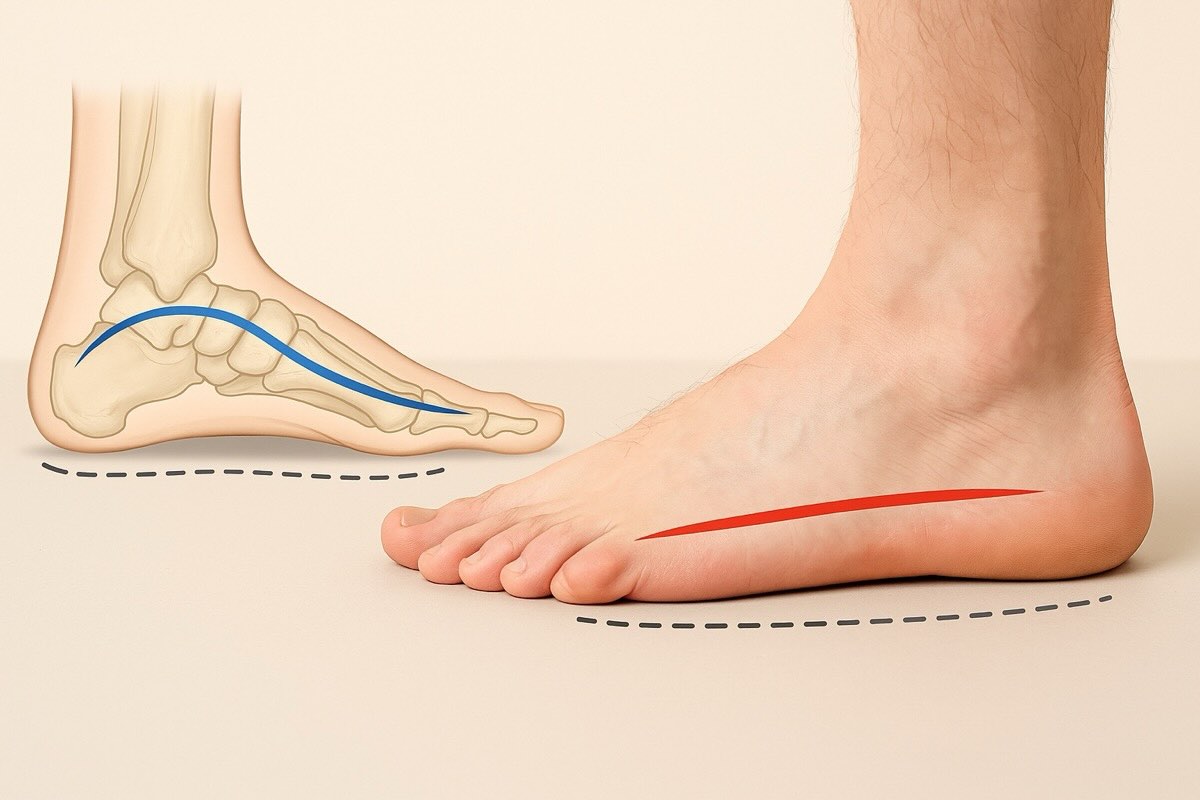

Продольное плоскостопие — это деформация стопы, при которой внутренний свод опускается ниже нормы. Это изменяет распределение нагрузки и может вызывать усталость, боль или нарушения походки.

Строение стопы включает систему сводов, которые придают ей гибкость, упругость и способность адаптироваться к движению. Продольный свод — самый важный из них. Его опущение или полная потеря — это не просто изменение формы, а нарушение сложной биомеханики, влияющее на работу всего опорно-двигательного аппарата. Последствия могут быть неочевидны на первый взгляд, но со временем сказываются на общем комфорте, устойчивости и способности переносить нагрузку.

Что такое продольное плоскостопие

Продольное плоскостопие — это состояние, при котором свод стопы вдоль ее внутреннего края снижен или полностью отсутствует. В норме эта дуга обеспечивает амортизацию при движении, стабилизацию положения тела и правильное распределение нагрузки. Когда свод не формируется или опускается до уровня пола, стопа становится плоской, а механика ходьбы меняется. Это может приводить к перегрузке мышц, появлению боли, нестабильности и постепенной деформации суставов.

У младенцев внутренний свод ещё не сформирован — это считается физиологической нормой. У большинства детей он начинает проявляться в первые годы жизни, когда они учатся стоять и ходить. Если этого не происходит или если свод исчезает во взрослом возрасте — это уже свидетельствует об отклонении, которое может иметь функциональные последствия.

Нормальное развитие свода у детей

Стопа у ребёнка на раннем этапе выглядит плоской из-за подкожной жировой подушки и незрелости мышечно-связочного аппарата. Свод обычно формируется к 5–6 годам. Если после этого возраста стопа остаётся сглаженной и это сопровождается усталостью, болью или изменением походки — следует исключить патологическую форму плоскостопия.

Когда плоскостопие становится патологией

Сниженный свод сам по себе не является заболеванием. Некоторые люди живут всю жизнь с минимальными изменениями формы стоп и не имеют никаких жалоб. Но если плоская стопа нарушает равновесие, вызывает боль или ограничивает подвижность — это уже патологическая форма, которая требует обследования и, возможно, лечения.

Чем продольное плоскостопие отличается от поперечного

Поперечное плоскостопие — это отдельная форма, которая затрагивает передний отдел стопы. В таком случае расходятся головки плюсневых костей, и основная нагрузка приходится на середину передней части стопы. Визуально это проявляется расширением переднего отдела, формированием «косточки» у основания большого пальца и болью в области плюснефаланговых суставов.

В отличие от него, продольное плоскостопие касается внутреннего свода и чаще влияет на положение пятки, лодыжки, коленей и даже позвоночника. Механизмы развития, симптомы и методы лечения у этих двух форм существенно различаются. В этой статье рассматривается именно продольный вариант — pes planus.

Почему свод стопы важен

Свод стопы — это не просто анатомическая особенность. Он работает как природный амортизатор, который защищает суставы и позвоночник от избыточной нагрузки при каждом шаге. Именно благодаря ему стопа сохраняет устойчивость, гибкость и способность адаптироваться к неровным поверхностям.

С анатомической точки зрения, свод формируют кости, связки и мышцы, которые взаимодействуют как единая система. Когда эта система работает слаженно, она выполняет сразу несколько критически важных функций.

Основные функции свода стопы включают:

- Пружинящая и амортизирующая функция: при ходьбе свод уменьшает ударную нагрузку на стопу, голень и позвоночник.

- Накопление и высвобождение энергии: при каждом шаге свод деформируется и возвращается в форму, способствуя толчку вперёд.

- Адаптация к поверхности: гибкая конструкция позволяет стопе приспосабливаться к различному рельефу без потери равновесия.

- Защита подошвенных структур: свод образует пространство, где проходят сосуды и нервы, защищая их от давления при нагрузке.

При нарушении свода стопа теряет способность эффективно выполнять эти функции, что может негативно сказаться на всех отделах опорно-двигательного аппарата — от лодыжки до поясницы.

Виды плоскостопия

Плоскостопие бывает продольным и поперечным. В этом материале рассматривается только продольный вариант — pes planus, который связан с опущением свода вдоль внутреннего края стопы. Внутри этой формы выделяют несколько типов, которые различаются по механике возникновения и степени жёсткости. Эти особенности влияют на клинические проявления и необходимость лечения.

Основные виды продольного плоскостопия:

- Гибкое: свод сохраняется в положении сидя или лёжа, но исчезает при стоянии. Обычно не вызывает боли и встречается преимущественно у детей и подростков. Стопа способна адаптироваться к нагрузке, поэтому нарушение походки обычно отсутствует.

- Ригидное: свод отсутствует в любом положении, независимо от нагрузки. Подвижность суставов стопы ограничена. Этот тип сопровождается более выраженными жалобами и требует наблюдения даже при отсутствии видимой деформации.

- Врожденное: формируется с рождения из-за анатомических нарушений развития костей или связок. Может быть изолированным или частью общих пороков опорно-двигательной системы. Обычно выявляется уже в детском возрасте.

- Приобретенное: возникает после периода нормального формирования свода. Чаще наблюдается у взрослых в результате перегрузок, травм, заболеваний сухожилий или суставов. Течение может быть постепенным или прогрессирующим.

Степени плоскостопия

Чтобы оценить выраженность продольного плоскостопия, врачи учитывают не только внешний вид стопы, но и конкретные рентгенологические показатели. Основными считаются угол продольного свода и высота дуги. Эти параметры позволяют не просто зафиксировать наличие деформации, но и классифицировать её по степени тяжести.

В клинической практике используется следующая шкала:

- I степень: угол продольного свода — 130–140°, высота — 35–25 мм. Форма стопы почти не изменена, жалобы возникают лишь после длительной нагрузки. Суставы не деформированы.

- II степень: угол — 141–155°, высота — 24–17 мм. Свод сглажен, форма стопы изменяется. Возможны начальные признаки деформирующего артроза таранно-ладьевидного сустава I–II степени.

- III степень: угол — более 155°, высота — менее 17 мм. Полное сглаживание свода, стопа деформирована. Присутствуют признаки артроза нескольких суставов стопы, функция нарушена, боль может быть постоянной.

Угол считается основным критерием для определения степени, но высота свода помогает точнее оценить анатомическое состояние. В пограничных случаях именно сочетание обоих параметров позволяет избежать ошибок в классификации.

Эти показатели измеряются на боковой рентгенограмме стопы в положении стоя (под нагрузкой). Дополнительно могут применяться плантография, клинические тесты и визуальная оценка нагрузки на подошву. Также учитывается положение пяточной кости, которое меняется по мере увеличения степени плоскостопия.

Причины возникновения

Продольное плоскостопие может быть как врождённым, так и приобретённым. В первом случае оно связано с особенностями развития костно-связочного аппарата ещё в детстве. Во втором — свод теряется с возрастом или вследствие определённых патологических процессов. Причины различны, но итог один — изменение структуры стопы и нарушение её опорной функции.

Врождённые причины

Все дети рождаются с плоскими стопами — это физиологическая норма, связанная с незрелостью мышц и связок. Свод обычно начинает формироваться в первые годы жизни, когда ребёнок учится стоять и ходить. Но иногда этого не происходит: свод остаётся сглаженным или вовсе не формируется. Причиной могут быть как индивидуальные анатомические особенности, так и врождённые патологии.

Формирование продольного свода может нарушаться при ряде заболеваний. Ниже приведены некоторые примеры:

- Синдром Дауна: мышечная гипотония и общая слабость связочного аппарата замедляют формирование свода.

- Детский церебральный паралич: нарушения мышечного тонуса и координации влияют на нагрузку на стопу с первых месяцев жизни.

- Наследственные болезни соединительной ткани: при таких состояниях связки чрезмерно эластичны или механически слабы, что делает невозможным поддержание формы свода.

- Несовершенный остеогенез: ломкость и деформация костей нарушают правильную конфигурацию скелета стопы с раннего возраста.

- Тарзальный коалиоз: сращение отдельных костей стопы ограничивает подвижность и мешает формированию свода.

Эти состояния не исчерпывают всех возможных причин, но демонстрируют характерные механизмы развития плоскостопия при врождённых или генетически обусловленных патологиях.

Приобретённые причины

Если свод стопы изначально сформировался нормально, но затем опустился или значительно снизился, речь идёт о приобретённом типе плоскостопия. Его также называют заваленной или прогрессирующей формой. Такой вариант чаще развивается у взрослых, особенно при наличии сопутствующих заболеваний или после повреждения структур, отвечающих за поддержку свода.

Среди наиболее частых факторов, вызывающих приобретённый вариант:

- Дисфункция сухожилия задней большеберцовой мышцы: одна из главных причин потери свода. Хроническое воспаление (тендинит) или частичный разрыв нарушают поддержку с внутренней стороны стопы.

- Стопа Шарко: осложнение тяжёлой нейропатии, чаще всего на фоне сахарного диабета. Происходит разрушение связок и костей, что приводит к деформации и опущению свода.

- Артрит: как дегенеративные, так и воспалительные поражения суставов (в частности, таранно-ладьевидного) могут изменить архитектуру стопы и распределение нагрузки.

- Травмы: переломы, повреждение связок или сухожилий нарушают анатомическую структуру свода. Отдельно стоит отметить длительное обездвиживание, которое ослабляет мышечную поддержку стопы.

Во многих случаях деформация формируется постепенно, без чёткого момента утраты свода. Именно поэтому важно обращать внимание даже на незначительные изменения формы стоп или походки. Другие, менее распространённые состояния — включая отдельные эндокринные и неврологические расстройства — также могут влиять на стабильность свода, хотя встречаются значительно реже.

Симптомы, проявления и последствия

Продольное плоскостопие может долго не вызывать никакого дискомфорта. Но в определённый момент оно начинает влиять на походку, положение стопы и работу смежных суставов. И хотя не каждая форма требует лечения, важно замечать сигналы, которые подаёт тело.

Начальные проявления

На ранних этапах люди могут жаловаться на усталость в ногах после длительного стояния или ходьбы. Обычно это списывают на неудобную обувь или перегрузку, но при повторении симптомов стоит обратить внимание на форму стопы. Часто ощущается тупая боль в середине стопы или в области лодыжки, которая проходит после отдыха.

Наиболее типичные ранние симптомы:

- Боль в стопах: появляется после ходьбы, особенно по твёрдой поверхности.

- Дискомфорт в лодыжках: вызван чрезмерной пронацией — когда стопа заваливается внутрь.

- Напряжение в голенях: может проявляться как боль, похожая на «синдром шин».

Осложнения при длительном течении

Со временем плоская стопа начинает менять положение тела при ходьбе. Это вызывает неравномерную нагрузку на колени, тазобедренные суставы и позвоночник. Организм старается компенсировать деформацию, но эта компенсация не бесконечна. В результате возникают вторичные нарушения.

К возможным последствиям длительного плоскостопия относятся:

- Изменения походки: походка становится тяжёлой, с опорой на внутренний край стопы.

- Деформации пальцев: развитие так называемых молотообразных пальцев или вальгусной деформации.

- Боль в коленях, бёдрах или пояснице: связана с хроническим изменением оси опоры.

- Нестабильность лодыжки: повышается риск подворачивания стопы или растяжения связок.

- Артроз мелких суставов стопы: из-за неравномерной нагрузки разрушаются хрящи.

Различия симптомов по степеням

Клиническая картина плоскостопия меняется в зависимости от степени деформации. Ранние формы могут не вызывать жалоб, в то время как тяжёлые стадии существенно снижают качество жизни. Симптомы усиливаются не только в самой стопе — страдают лодыжки, колени и даже позвоночник.

Характерные особенности на каждом этапе:

- I степень: незначительное снижение высоты свода, без видимых деформаций. После длительной ходьбы может появляться усталость или локальный дискомфорт в средней части стопы или в области подъёма. Боль временная и обычно проходит после короткого отдыха. Походка не изменена, нагрузка распределяется почти равномерно.

- II степень: свод почти сглажен, появляются первые внешние изменения формы стопы. Боль становится более выраженной и может возникать даже после умеренной нагрузки. Часто наблюдается дискомфорт в лодыжках, напряжение в икроножных мышцах, периодическое подворачивание стопы. Походка изменяется — стопа заваливается внутрь, появляется лёгкая неустойчивость. В некоторых случаях уже на этом этапе появляются признаки деформирующего остеоартрита таранно-ладьевидного сустава.

- III степень: свод полностью отсутствует, стопа явно деформирована. Боли беспокоят не только при ходьбе, но и в покое, особенно вечером. Движения в суставах стопы и лодыжки ограничены, возникает чувство скованности. Меняется осанка, появляется перегрузка коленных и тазобедренных суставов, возможна хроническая боль в пояснице. В большинстве случаев на этом этапе уже имеются признаки деформирующего остеоартрита нескольких суставов стопы.

Чем выше степень деформации, тем меньше стопа способна компенсировать нагрузку. В результате каждый последующий уровень сопровождается не только усилением локальных симптомов, но и вовлечением новых анатомических зон.

Диагностика

Для выявления плоскостопия обычно достаточно клинического осмотра. Но чтобы подтвердить диагноз, оценить степень деформации и выяснить её причину, применяются инструментальные методы. Это особенно важно в случаях, когда плоскостопие сопровождается болью, нестабильностью или подозрением на поражение суставов.

Осмотр и клинические пробы

Ортопед или подолог осматривает форму стоп, положение пяток, наличие свода в покое и под нагрузкой. Оценивается походка, положение лодыжек, степень пронации. Часто проводится тест подъёма пятки (пациент становится на носки) — при сохранённом своде он должен появиться.

Плантография

Этот метод предполагает создание отпечатка стопы — на бумаге или с помощью цифрового устройства. По нему оценивают площадь нагрузки, симметричность и наличие свода. Это один из самых простых способов выявить плоскостопие в клинических условиях.

Рентгенография

Основной инструмент для определения степени продольного плоскостопия. Снимки выполняются в боковой проекции в положении нагрузки. На основе рентгенограммы определяют два ключевых показателя:

- Угол продольного свода: измеряется между основными ориентирами на костях. От 130° до 140° — I степень, 141–155° — II степень, более 155° — III степень.

- Высота свода: нормальная — более 35 мм, II степень — 24–17 мм, III степень — менее 17 мм.

Эти значения позволяют чётко классифицировать степень плоскостопия, а также выявить вторичные изменения, такие как признаки деформирующего артроза в таранно-ладьевидном суставе.

Дополнительные обследования

В сложных или сомнительных случаях могут использоваться компьютерная подометрия, УЗИ сухожилий, МРТ (для оценки состояния связочного аппарата) или лабораторные исследования — если есть подозрение на воспалительные процессы или системные нарушения.

Лечение плоскостопия

Не каждая плоская стопа требует вмешательства. Если человек не испытывает боли, ходит без ограничений и не имеет вторичных осложнений — лечение может быть необязательным. Но при появлении симптомов или изменении функции стопы следует принять меры, чтобы избежать прогрессирования состояния.

Консервативное лечение

Это основной подход при I и II степенях плоскостопия, особенно если нет выраженной деформации. Цель — снять боль, уменьшить нагрузку на стопу и стабилизировать её положение.

К консервативным методам относятся:

- Обезболивание: применяются доступные препараты из группы НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты) или парацетамол для уменьшения боли и воспаления.

- Ортопедические стельки (ортезы): индивидуальные или готовые варианты, которые поддерживают свод и корректируют положение стопы при ходьбе.

- Физическая терапия: упражнения для укрепления мышц стопы и голени, улучшения стабильности. Обычно назначаются курсами.

- Подбор обуви: жёсткий задник, устойчивая подошва, правильный подъём. Обувь должна фиксировать стопу и не способствовать её «заваливанию».

Лечение при III степени

При тяжёлой деформации стопа уже не может самостоятельно поддерживать свод даже при наличии ортопедических средств. В таких случаях симптомы, как правило, выражены, а консервативное лечение лишь частично облегчает состояние. Рассматриваются более интенсивные подходы.

Возможные варианты лечения:

- Длительное ношение индивидуальных ортезов: специальные конструкции, которые поддерживают не только свод, но и голеностопный сустав.

- Фиксирующая ортопедическая обувь: обеспечивает полную стабилизацию при выраженной нестабильности и изменении оси.

- Хирургическое вмешательство: в сложных случаях может быть рекомендована реконструкция свода, пересадка сухожилий или фиксация суставов. Решение принимается индивидуально в зависимости от возраста, анатомии стопы и наличия осложнений.

Операция обычно рассматривается как крайняя мера — если функция стопы значительно нарушена, а консервативные методы не дают результата. В то же время во многих случаях удаётся стабилизировать состояние без хирургии, если вовремя начать лечение.

Прогноз и образ жизни

Для многих людей плоскостопие не представляет серьёзной проблемы — особенно если речь идёт о I степени без выраженных симптомов. В таких случаях можно вести обычный образ жизни, ограничившись лишь профилактическими мерами: правильной обувью и периодическими упражнениями для стоп.

При II степени прогноз зависит от того, насколько своевременно выявлены изменения. При регулярном использовании ортопедических стелек и поддерживающих упражнений состояние можно стабилизировать и избежать осложнений. Однако полное восстановление идеальной формы стопы обычно уже невозможно — акцент делается на функциональной компенсации.

При III степени прогноз осторожный. Деформация, как правило, необратима, а боль и изменения походки — постоянны. В таких случаях образ жизни меняется: приходится выбирать специальную обувь, ограничивать физические нагрузки и регулярно контролировать состояние стоп и соседних суставов. Без этого возрастает риск прогрессирования остеоартрита, нарушения осанки и хронической боли.

Важно, что даже при тяжёлых формах правильная тактика лечения позволяет уменьшить симптомы и избежать хирургического вмешательства. Но игнорирование проблемы почти всегда ведёт к ухудшению состояния.

Профилактика

Предотвратить плоскостопие не всегда возможно — особенно если оно обусловлено врождёнными анатомическими особенностями. Но есть факторы, которые можно контролировать. Они не гарантируют полного предотвращения, но снижают риск развития приобретённой формы или прогрессирования уже имеющейся деформации.

Основные профилактические меры:

- Контроль массы тела: избыточный вес увеличивает нагрузку на стопы и ускоряет их деформацию.

- Удобная обувь: подошва должна быть плотной, не слишком мягкой, с фиксированным задником и умеренным подъёмом.

- Физическая активность: упражнения на укрепление мышц стопы, хождение босиком по неровной поверхности, балансирование на носках или пятках — всё это поддерживает тонус связочного аппарата.

- Регулярное наблюдение: особенно важно для детей с плоскими стопами после 6 лет, а также для взрослых с периодической болью или усталостью в ногах.

Профилактика не заменяет лечение, но позволяет держать ситуацию под контролем и избежать перехода от функционального нарушения к структурной деформации.

Заключение

Плоская стопа — это не всегда диагноз, но всегда фактор, меняющий механику ходьбы. Не каждое изменение требует лечения, но каждое заслуживает внимания. Игнорирование даже лёгкого дискомфорта со временем превращает незначительную особенность в устойчивую проблему. Поэтому лучше вовремя обратить внимание на детали, чем потом устранять последствия.